第五 攝離路分別品(Vīthimuttaparicchedo)

PDF、RST 檔

四地三十一界及其壽命與結生

(Bhūmicatukkaṁ & Paṭisandhicatukkaṁ)

|

地 bhūmi

|

界avacara

|

壽量āyu

|

結生paṭisandhi

|

|

無色地

Arūpavacarabhūmi

|

31.非想非非想處地 N’evasaññān’āsaññā-yatanabhūmi

|

84,000大劫

|

非想非非想處果報心

|

|

30.無所有處地Ākiṇcaññāyatanabhūmi

|

60,000大劫

|

無所有處果報心

|

|

29.識無邊處地Viññāṇañcāyatanabhūmi

|

40,000大劫

|

識無邊處果報心

|

|

28.空無邊處地Ākāsānañcāyatanabhūmi

|

20,000大劫

|

空無邊處果報心

|

|

色地

Rūpavacara-

bhūmi

|

Catutthajjhāna-bhūmi

|

五

不

還

天

|

27.色究竟天(阿迦尼吒) Akaniṭṭhā

|

16,000大劫

|

|

|

|

|

26.善見天 Sudassā

|

8,000大劫

|

定根強者

|

|

25.善現天Sudassī

|

4,000大劫

|

念根強者

|

|

24.無熱天 Atappā

|

2,000大劫

|

精進根強者

|

|

23.無煩天 Avihā

|

1,000大劫

|

信根強者

|

|

|

22.無想天 Asaññasattā

|

500大劫

|

投生後無任何心識

|

|

21.廣果天 Vehapphalā

|

500大劫

|

第五禪果報心

|

|

第三禪地

Tatiyajjhāna-

bhūmi

|

20.遍淨天 Subhakiṇhā

|

64大劫

|

|

|

19.無量淨天 Appamāṇāsubhā

|

32大劫

|

|

18.少淨天 Parittasubhā

|

16大劫

|

|

第二禪地

Dutiyajjhāna-

bhūmi

|

17.光音天 Ābhassarā

|

8大劫

|

|

|

16.無量光天 Appamāṇābhā

|

4大劫

|

|

15.少光天 Parittābhā

|

2大劫

|

|

初禪地

Paṭhamajjhāna-

bhūmi

|

14.大梵天 Mahābrahmā

|

1中劫

|

初禪果報心

|

|

13.梵輔天 Brahmapurohitā

|

1/2 中劫

|

|

12.梵眾天 Brahmapārisajjā

|

1/3 中劫

|

|

欲地

Kāmavacara-

bhūmi

|

欲界善趣地

Kāmasugati-

bhūmi

|

11.他化自在天 Paranimmitavasavattī

|

16,000天歲

|

有些︰善果報捨俱推度心

|

|

10.化樂天Nimmānarati

(=可意眾天manāpakāyikā)

|

8,000天歲

|

|

9.兜率天 Tusitā

|

4,000天歲

|

|

8.夜摩天 Yāmā

|

2,000天歲

|

|

7.三十三天 Tāvatiṁsā(忉利天)

|

1,000天歲

|

|

6.四大王天 Cātummahārājikā

|

500天歲

|

|

5.人 Manussā

|

無定數

|

|

|

|

無因

心

|

|

欲界惡趣地

Apāyabhūmi

|

4.阿修羅Asurakāya

|

無定數

|

|

|

3.餓鬼 Pettivisaya

|

無定數

|

不善果報捨俱推度心

|

|

2.動物Tiracchānayoni(傍生)

|

無定數

|

|

1.地獄 Niraya

|

無定數

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*「人界之百年,實忉利天之一日一夜。其三十夜為一月,其十二月為一年,以此一千年,為忉利天之壽量。」(《長部23經》弊宿經)。 四大王天一晝夜等於人間50年,此天天壽500歲,以人間365天計算,有900萬歲。兜率天壽命57億6萬世間歲。(《善見律毘婆沙》T24.703)

* 天壽參考:《增支部》A.3.70./I,213f.;A.8.45./IV,261;《分別論》Vibhaṅga p.422f。

【小劫】:《大毘婆沙論》等謂,人壽自十歲起,每過百年增一歲,至八萬四千歲為增劫之極;又自八萬四千歲起,每過百年減一歲,至十歲為減劫之極。此一增一減,共計1680萬年,稱為一小劫。

【中劫】:謂人壽之一增一減為一小劫。合二十小劫,為一中劫,共計33,600萬年。〔俱舍論卷十〕

【大劫】:80中劫為一大劫,共計268億8千萬年。包括成住壞空等四劫,稱為一大劫;乃一期世界之始末。《瑜伽師地論》卷二(大30.285.3):「又此世間,二十中劫壞,二十中劫壞已空,二十中劫成,二十中劫成已住。」

四個四種業(kammacatukkaṁ)〈釋義〉

|

|

四個四種業

|

〈釋 義〉

|

例 子

|

|

作

用

|

令生業

janakakamma

|

令生業是使善或不善心在結生時,產生結生心、身根色( kalala羯羅藍、凝滑)、性根色(男或女性)、心所依處色,且在生命期間繼續產生業生色、五根、果報心與心所。只有在臨死時成熟的令生業才能產生結生心,而其他的善與不善業則能在生命期間產生果報。

|

由於令生業,在生命期間,前一個心識滅後,下一個新的心識緊接著生起。

|

|

支助業

upatthambakakamma

|

支助業的業是幫助令生業延長產生的善報或惡報,或者是支助令生業所生的五蘊。

|

支助業支助延命,確保健康、衣食,也可能支助延長病痛。

|

|

阻礙業

upapīḷakakamma

|

阻礙業是阻礙令生業的業。它縮減令生業的善惡報,妨礙業生五蘊。惡的阻礙業導致原本能投生到高等善趣或家庭的令生業,變成只投生到較低等的善趣或家庭;能投生小地獄的,變成投生大地獄;長命變短命;美貌變醜貌。反之,善的阻礙業則相反的結果。

|

惡的阻礙業支助惡業成熟,會導致個人的財富損失,人際糾紛;善的阻礙業則導致相反的結果。

|

|

毀壞業

upaghātakakamma

|

毀壞業是可以毀壞或中止弱業的業。它不令弱業繼續產生果報。毀壞業可以是善的或不善的,但是不可以是唯作的。

|

惡的毀壞業令他夭折、瞎眼;善的毀壞業,則相反的結果。

|

|

受

報

次

序

|

重業

garukakamma

|

重業是大罪(mahāsāvajja)、大威力的業(mahānubhāva),不可能有任何其他業可以阻止它的業。它必會產生下一世的結生。不善的重業有五逆罪(無間業)與強烈執取的邪見。善的重業是禪那。

|

《沙門果經》說阿闍世王擁有證悟初果的潛力,因他殺死自己的父親頻婆沙羅王,而不能證得。

|

|

臨死業

āsannakamma

|

臨死業是瀕臨死亡前所憶起或所造之業(maraṇakāle anussaritaṁ, tadā

katañca)。親友可以幫助臨終的人(或眾生)提醒如理作意、保持正念、塑造友善的氣氛。

|

臨終時,惡人憶起以前造的善業,可能投生善趣;善人憶起惡業,可能投生惡趣。

|

|

慣行業

āciṇṇakamma

|

慣行業是重複造的或習慣造的善或惡業(abhiṇhaso kataṁ ekavāraṁ katvāpi vā abhiṇhaso samāsevitaṁ.)。在沒有重業、臨死業時,慣行業會決定下一世投生去處。

|

如經常在街頭布施飯菜給出家人。

|

|

已作業

kaṭattākamma

|

已作、已說、已想的業。不屬於重業等業。

沒有上述三種業,已作業會決定下一世投生。

|

曾經作的任何業。

|

* 《廣釋》(Vibhv.PTS:p.131;CS:p.170)︰「Abhidhammāvatāra等說,臨死業比慣行業優先成熟,作此之說。如充滿牛之牛欄,打開門之後,(內)有小牛、壯牛,但近門之牛,即使是老弱之牛,亦得先出。如是縱有重的善不善業,臨近死時,近於臨死(業)者先成熟,此為優先之說。」

|

受

報

時

效

|

現生受業(順現法受業)

diṭṭhadhammavedanīya-kamma

|

現生受業必須在它被造的那一世裡成熟;若在該世沒有具足的緣使它成熟,即變成無效業。

|

第一個速行心最弱,只能在當世受報。

|

|

次生受業(順次生受業)

upapajjavedanīya-

kamma

|

次生受業必須在它被造的下一世裡成熟;若在該世沒有具足的緣以令它成熟,即變成無效。

|

第七個速行心是第二弱,只能在下一世受報。

|

|

無盡業(順後次受業)

aparāpariyavedanīya-

kamma

|

無盡業是在造業的第二世以後的任何一世裡成熟。只要還在輪迴,永遠不會變成無效。最後身的佛陀與阿羅漢也不能免除無盡業。

「假令經百劫,所作業不亡,因緣會遇時,

果報還自受。」(《根本說一切有部毘奈耶》)

|

中間五個速行心(第二到第六個),作為生命期間的受報,也可能作為結生。其業力甚至於在未來的十萬大劫還有效。

|

|

無效業

ahosikamma

|

無效業可以是沒有獲得具足的緣以成熟的現生受業(第一個速行)及次生受業(第七個速行)。

|

對阿羅漢而言,於未來世成熟的業都變成無效業。

|

|

受

報

所

在

地

|

不善業

akusalakamma

|

身:殺生、偷盜、邪淫

語:妄語、兩舌、惡口、綺語(講廢話、不當時機講話)

意:貪婪、瞋恚、邪見

「邪見」包括:

(1) 斷見natthika-diṭṭhi--否認死後還會以任何形式存在。

(2) 無作見akiriya-diṭṭhi--認為一切業都是無效的,不能產生果報。

(3) 無因見ahetuka-diṭṭhi--認為一切事物皆是偶然產生。

|

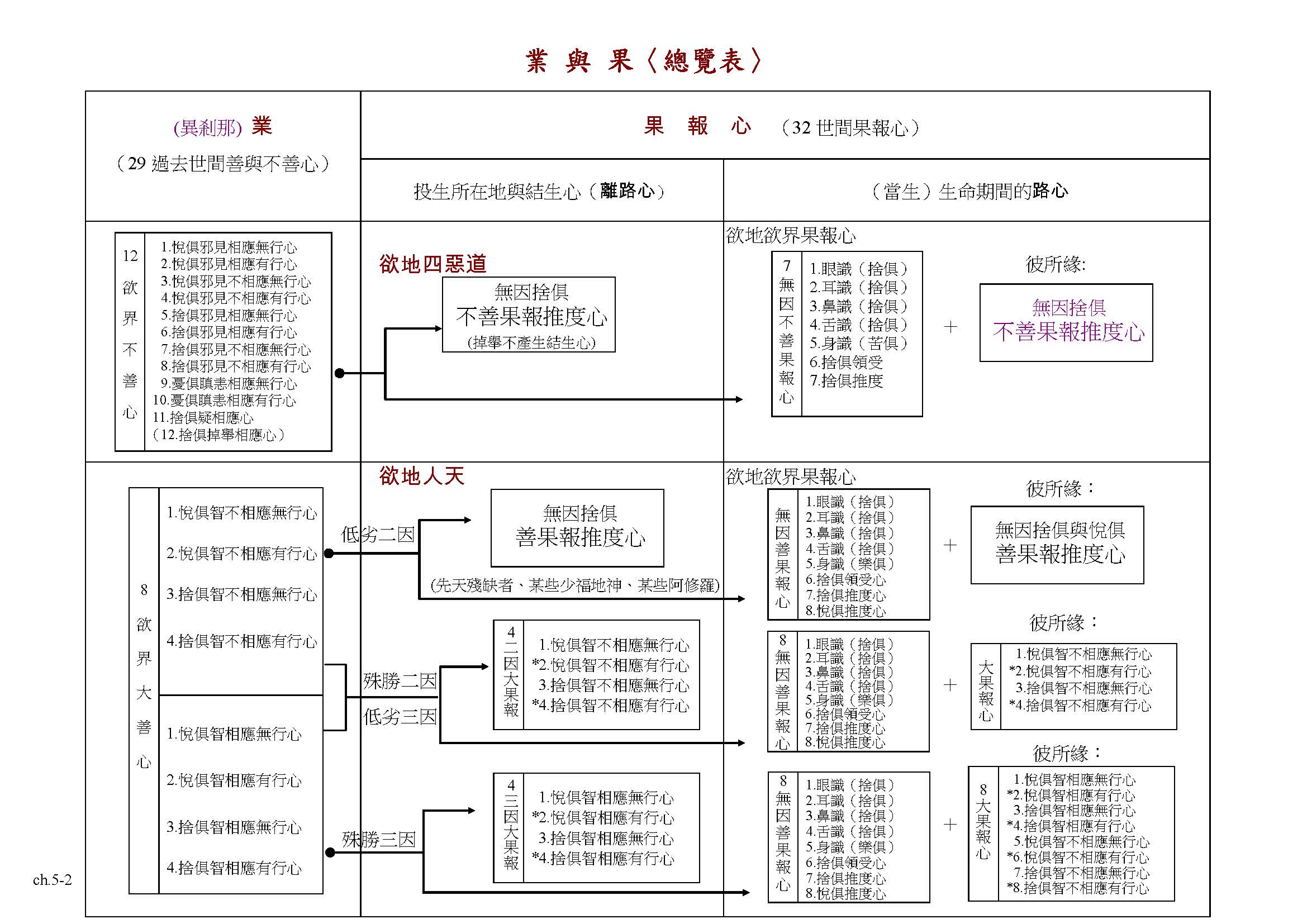

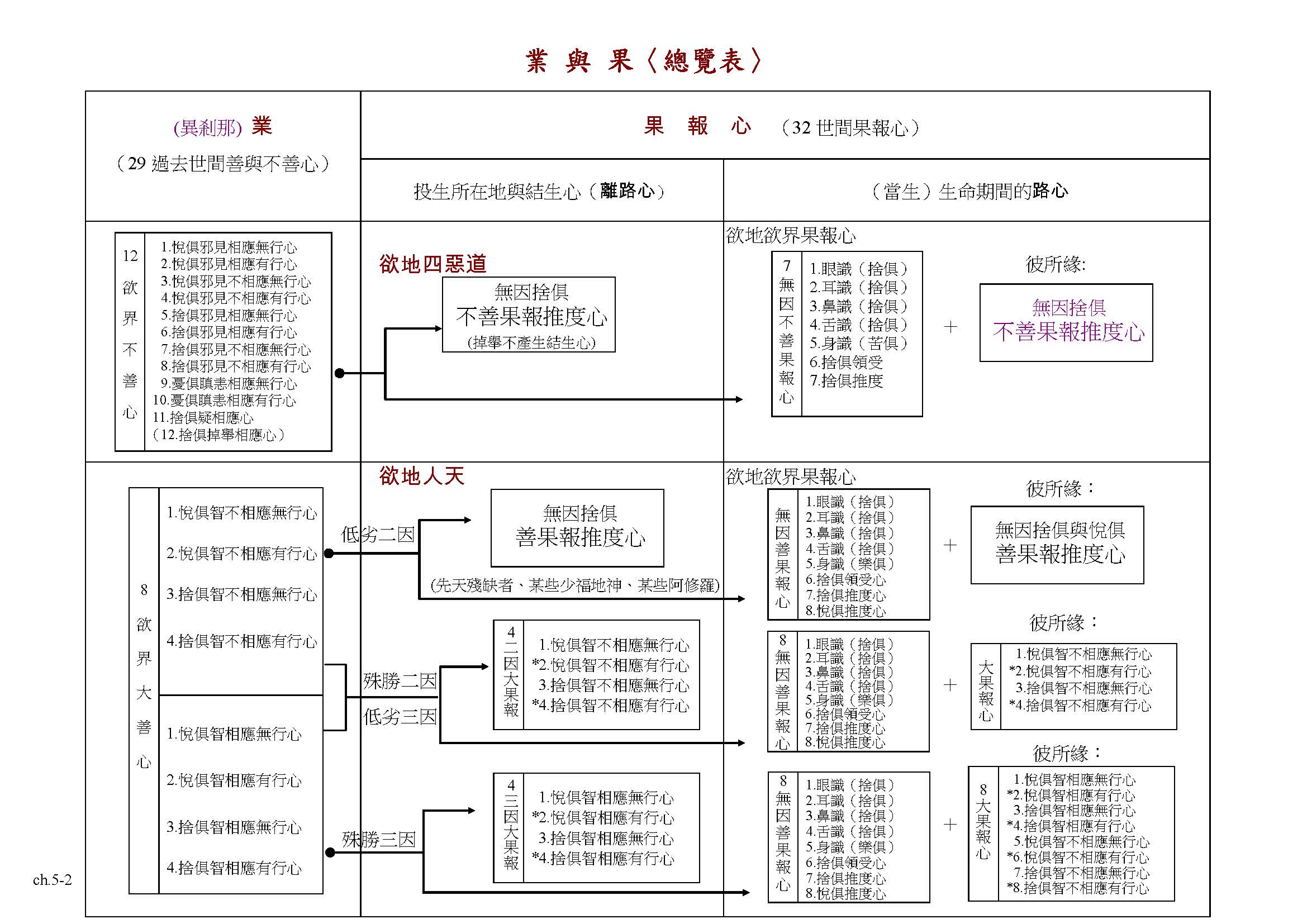

十二個不善心除了掉舉,皆會以「不善果報推度心」在四惡趣產生結生、有分心、死亡心。十二個不善皆能在欲界產生七種不善果報心(五識、領受、推度)。在色界只能產生眼識、耳識、領受、推度。

|

|

欲界善業

kāmavacarakusala

|

身:離殺生、離偷盜、離邪淫。

語:離妄語、離兩舌、離惡口、離綺語。

意:無貪、無瞋、正見。

1佈施(dāna)、2持戒(sīla)、3修行(bhāvanā)、

4恭敬(apacāyana)、5義務(veyyāvacca)、

6回向(pattidāna)、7隨喜(pattānumodana)、

8聞法(dhammasavana)、9說法(dhammadesanā)、10見正直業(diṭṭhijjukammavasena)。

﹝善業另有十波羅蜜(pāramī):1布施(dāna)、2持戒(sīla)、3出離(nekkhamma出離欲望)、4智慧(paññā聞所成慧﹑思所成慧﹑修所成慧)、5勇猛精進(vīriya﹐英雄本色)、6忍辱(khanti)、7真實(sacca不妄語)、8決意(adhiṭṭhāna不動搖己意)、9慈(mettā增益眾生安樂)、10捨(upekkhā平等心)。﹞

|

◆欲界八大善心(具有殊勝的(ukkaṭṭha三因善業)能在欲界結生,及產生八大果報心,也能在欲界或色界產生八種無因果報心。

◆低劣的(omaka動機不純)三因善業及殊勝的二因善業,能產生十二種果報心(除了智相應大果報心)。

◆低劣的二因善業只能產生無因結生,及在活命期間產生無因果報心。

|

|

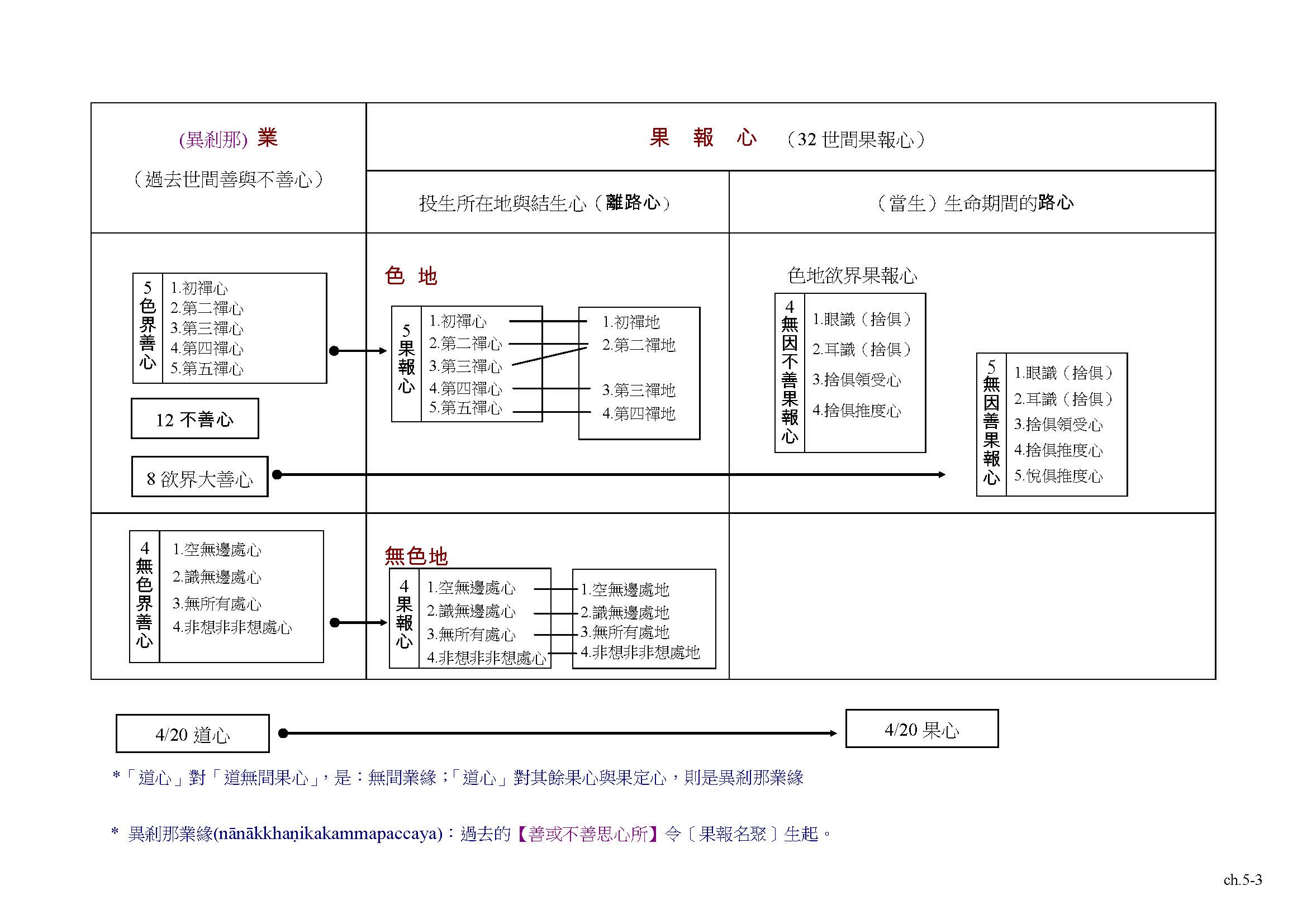

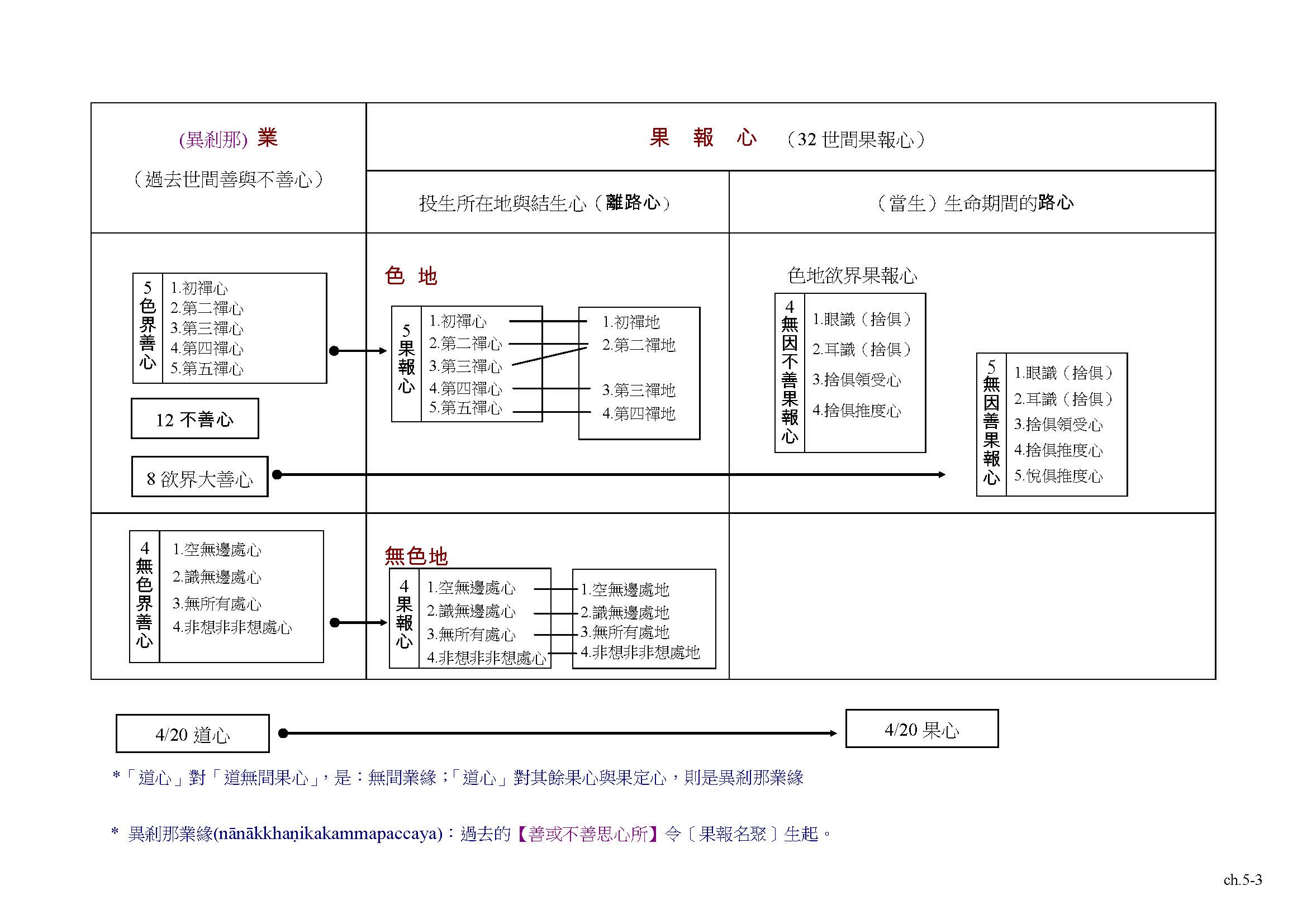

色界善業

rūpavacarakusala

|

純屬意門。依五禪支的差別而有五種。

|

前生臨終入色界禪那

|

|

無色界善業

arūpavacarakusala

|

純屬意門。依所緣的差別而有四種。

|

前生臨終入無色界禪那

|

* 六大逆罪(chaccabhiṭhānāni):五逆罪(無間業)與強烈執取的邪見,即殺母、殺父、殺阿羅漢、以惡心出如來身血、破和合僧團、邪信(信仰外道)。

業與果總覽表

死亡與結生過程 (Cutipaṭisandhikkamo)

(一)臨死心路過程 (maraṇāsannavīthi)

【五門臨死心路】(只投生欲界):一期生命的最後一個心路過程,有三型(四種)情況:

(1)型:「確定」之後,「速行」五次,接著「死心」生起。

(2)型:「確定」之後,「速行」五次,「彼所緣」兩次,接著「死心」生起。

(3)型(之一):「確定」之後,「速行」五次,「彼所緣」兩次,(許多)「有分心」生起,接著「死心」生起。

(3)型(之二):「確定」之後,「速行」五次,(許多)「有分心」生起,接著「死心」生起。

五門死亡與結生過程

|

|

1

|

|

2

|

|

3

|

|

4

|

|

5

|

|

6

|

|

7

|

|

8

|

|

9

|

|

10

|

|

11

|

|

12

|

|

13

|

|

14

|

|

15

|

|

16

|

|

17

|

|

|

… →

|

過

去

有

分

|

→

|

有

分

波

動

|

→

|

有

分

斷

|

→

|

五

門

轉

向

|

→

|

領

受

|

→

|

推

度

|

→

|

確

定

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

死

心

|

Æ

|

結

生

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→ …

|

|

… →

|

過

去

有

分

|

→

|

有

分

波

動

|

→

|

有

分

斷

|

→

|

五

門

轉

向

|

→

|

領

受

|

→

|

推

度

|

→

|

確

定

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

彼

所

緣

|

→

|

彼

所

緣

|

→

|

死

心

|

Æ

|

結

生

心

|

→

|

有

分

心

|

→ …

|

|

… →

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

死

心

|

Æ

|

結

生

心

|

→ …

|

【意門臨死心路】:一期命的最後一個心路過程,意門有三型(四種)情況:

(1)型:「意門轉向」後,「速行」五次,接著「死心」生起。(欲界觀智等,或色地、無色地眾生)

(2)型:「意門轉向」後,「速行」五次,「彼所緣」兩次,接著「死心」生起。(欲界)

(3)型(之一):「意門轉向」後,「速行」五次,「彼所緣」兩次,(許多)「有分」生起,

接著「死心」生起。(欲界)

(3)型(之二):「意門轉向」後,「速行」五次,(許多)「有分心」生起,接著「死心」生起。(欲界)

意門死亡與結生過程

|

|

1

|

|

2

|

|

3

|

|

4

|

|

5

|

|

6

|

|

7

|

|

8

|

|

9

|

|

10

|

|

11

|

|

12

|

|

13

|

|

14

|

|

15

|

|

16

|

|

17

|

|

|

… →

|

過

去

有

分

|

→

|

有

分

波

動

|

→

|

有

分

斷

|

→

|

意

門

轉

向

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

死

心

|

Æ

|

結

生

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→ …

|

|

… →

|

過

去

有

分

|

→

|

有

分

波

動

|

→

|

有

分

斷

|

→

|

意

門

轉

向

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

速

行

|

→

|

彼

所

緣

|

→

|

彼

所

緣

|

→

|

死

心

|

Æ

|

結

生

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→ …

|

|

… →

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

死

心

|

Æ

|

結

生

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→

|

有

分

心

|

→ …

|

(二)結生時(paṭisandhikāle)

「死心」之後,「結生心」生起(阿羅漢不生起新一世的結生心),之後16個「有分心」生起。接著「意門轉向心」(緣取結生心為目標)生起後,再接著七個「速行」(即:欲界邪見不相應無行的貪根心)生起。

【第1個心路過程】(一期生命的第一個心路過程):

過去有分 → 有分波動 → 有分斷 → (7個)速行 → (2個)彼所緣(有時不出現) → 有分

|

|

|

|

|

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

11

|

12

|

13

|

14

|

15

|

16

|

|

|

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

|

|

|

|

|

|

|

…→

臨終速行

|

死

心

|

Æ

|

結

生

心

|

→

|

有

分

心

|

有

分

心

|

有

分

心

|

有

分

心

|

有

分

心

|

有

分

心

|

有

分

心

|

有

分

心

|

有

分

心

|

有

分

心

|

有

分

心

|

有

分

心

|

有

分

心

|

有

分

心

|

有

分

波動

|

有

分

斷

|

→

|

意門轉向

|

→

|

速

行

|

速

行

|

速

行

|

速

行

|

速

行

|

速

行

|

速

行

|

→

|

彼所緣

|

彼所緣

|

→

|

有

分

心

|

→…

|

|

取或

現過

在去

所所

緣緣

|

取過去所緣

|

|

取或

現過

← 在去 →

所所

緣緣

|

取

過

←─── 去 ───→

所

緣

|

|

取

現

←─── 在 ───→

所

緣

|

|

(三)過程說明

(1)「臨死心路過程」(一期生命的「最後一個識知過程」)結束後;

(2)「死心」(作為一期生命的「最後一個心」,屬於離路心)立即生起,執行死亡作用後滅盡,命根即被切斷;緊接著--

(3) 新一世的「結生心」(作為一期生命的「第一個心」)立刻生起,開始新的一世,結生心滅盡之後;

(4) 16個「有分心」生起;接著--

(5)「第1個心路過程」生起。當「第1個心路過程」結束後,有分心再次生滅,只要沒有其他心路過程發生,有分心在一期生命中會一直不斷地生滅,直至死心生起。其中,「死心」滅盡後,下一世的「結生心」立即生起,中間並無「中陰身」(antarā-bhava中有)。

換言之:結生心是每一世生起的第一個心,它緊接著前一世的死心之後生起(中間沒有穿插其他任何心)。結生心滅去,緊接著有分心生起,執行維持生命的作用,有分於一期生命裡,介於「心路」與「心路」之間,一直持續流動著,直至死心生起。這世死心生起,執行死亡作用,滅盡後即結束這世生命。緊接著下一世的第一個結生心生起,生命如此一期又一期的開始與結束。

(四)所緣說明(今生的結生心、有分心、死心與前世的「臨死心路」的所緣,及其關係):

三種「離路心」(非路心):結生心、有分心與死心,其實都是同一種離路心,它們緣取同一個所緣,只是名稱與作用不同而已。這三種離路心都不能執行任何新的識知作用;換言之,它們不能識知投生當世的任何事,因為它們緣取的目標,都是前一世「臨死心路過程」(最後一個識知過程)的所緣,亦即:這一世的結生心、有分心、死心與前一世的臨死心路過程,皆取同一個所緣。而「第1個心路過程」緣取的所緣,則是新一世的「結生心」。

死 後 投 生

結生(paṭisandhi)為生命開始的第一個心識,為19個成熟果報(vipāka)之一,共有五類:

一、不善果報捨俱推度。二、善果報捨俱推度。三、欲界八大善果報(含悅或捨、有智或無智、有行或無行)。四、色界(初禪至第五禪)五個善果報。五、無色界(空無邊處至非想非非想處)四個善果報。「不善果報捨俱推度」是八種貪根心(含悅或捨、邪見或無邪見、有行或無行)、兩種瞋根心、一種癡根心(疑)的果報。推度(santīraṇa)有五種作用,在此只執行結生作用。不善果報、善果報捨俱推度皆是無因的果報心,無因是指沒有無貪、無瞋、無癡之因,或沒有貪瞋痴之因。

投生法則--凡夫(結生)

|

此 生

|

(下一生) 投 生

|

(下一生) 不 投 生

|

|

無 色 地

arūpa-bhūmi

|

1.同一處或更高層的無色地

2.欲地善趣三因

(另有經說,見註3)

|

比原處較低的無色地

色地

欲地無因及二因

|

|

色 地

rūpa-bhūmi

|

無想天

|

1.欲地二因

2.欲地三因

|

|

|

初禪~

第四禪

|

1.色地(不含五淨居天)、無色地

2.欲地二因及三因

(另有經說,見註3)

|

凡夫不投生五淨居天

欲地無因(善趣、惡趣)

|

|

欲 地

kāma-bhūmi

|

三因者

|

欲地(善趣:三因.二因.無因,惡趣)

色地(不含五淨居天)、無色地

|

凡夫不投生五淨居天

|

|

二因或無因

|

欲地 (善趣:三因.二因.無因)

惡趣:無因

|

色地、無色地

|

投生法則--聖者(結生)

|

此 生

|

(下一生) 投 生

|

(下一生) 不 投 生

|

|

初果

( 須陀洹 )

|

具三因,人或天界

|

1.四惡趣 2.無想天 3.五淨居天

|

|

二果

( 斯陀含 )

|

具三因,人或天界

|

1.四惡趣 2.無想天 3.五淨居天

|

|

三果

( 阿那含 )

|

具三因,(五)淨居天,或任何禪天

|

1.四惡趣 2.無想天 3.欲地

|

|

四果

( 阿羅漢 )

|

死

後 不 投

生

|

註:1. 無因與二因眾生,無法證道果、得禪那(因此無法投生色地與無色地)。

2. 往生無色地之前若已證初果者,則可進一步證二、三、四果,否則不能證任何道.果,因為他沒有耳根可聞法。

3.《增支部》(A.4.125./II,129.)說初禪天乃至第四禪天,命終亦往生地獄、傍生、餓鬼。

《增支部》(A.3.114./I,267-8)說空無邊處天、識無邊處天、無所有處天命終亦往生地獄、傍生、餓鬼。

4. 修初、二、三、四禪出定後,不念一切想,或念無想界,可得無想定,死前入無想定生到無想天。

5. 三果(Anāgāmino阿那含)可轉生到任何禪天。若修至第四禪,隨其五根的狀態,轉生到相應的五淨居天之一。(cf. Vibhv.p.142.)

6. 論文說:「在(五)淨居天,諸凡夫完全不被許可,諸預流和一來同樣(完全不被許可)。在無想(天)與惡趣(地),諸聖者不被許可。」(原載〈嘉義新雨雜誌〉第29期﹐1999.6.;2008.10.修訂)

( )1. 原本長命的業,變成短命是:1.令生業 2.支助業 3.阻礙業 4.毀壞業

( )2. 臨終時出現「以前造業所用的工具」是屬於:1.業 2.業相 3.趣相

( )3. 結生時產生結生心及業生色是:1.令生業 2.支助業 3.阻礙業 4.毀壞業

( )4. 哪一種心不能產生結生心? 1.道心 2.掉舉 3.生笑心 4.以上皆是

( )5. 投生到惡趣的有情,能生起:1.善心 2.禪那心 3.道果心 4.神通心

( )6. 欲地二因人下一世的結生心可能是:1.無因 2.二因 3.三因 4.以上皆有可能

( )7. 做夢生起的是:1.五門心路過程 2.意門心路過程 3.離心路過程

( )8. 無想有情結生時,能生起:1.結生心 2.色命根 3.心所依處4.以上皆有可能

( )9. 一期生命的最後一個心路過程(Maraṇāsannavīthi臨死心路過程)生起的速行有:

1. 7次 2. 5次 3.以上皆有可能

( )10.何類有情出生後不生起貪心:1.梵天 2.無想天 3.三果聖者 4.阿羅漢

( )11.無眼睛是:1.不善果報 2.善果報 3.視情況,有時是善果報,有時是不善果報

( )12.決定投生的力量是:1.與父母的緣份 2.行蘊 3.識蘊 4.五蘊(缺一不可)

( )13.欲地的三因人死後投生:1.欲地 2.色地或無色地 3.淨居天 4.以上皆有可能

( )14.可以作為心路過程的果報心包括:1.欲界八大果報心 2.色界果報心 3.無色界果報心

4.以上皆有可能

( )15.每世第一個心路過程(paṭisandhikāle)的速行是:1.以結生心為目標 2.欲界速行心

3.邪見不相應無行的貪根心 4.以上皆是

( )16.死心的作用:1.產生結生 2.脫離生存 3.中止呼吸 4.以上皆是

( )17.結生心不會是:1.無因 2.一因 3.二因 4.三因

( )18.先天殘缺的人,結生心是:1.無因不善推度 2.無因善推度 3.二因 4.以上皆有可能

( )19.邪見包括:1.不信因果 2.一切都是自然產生 3.有情是由於偶然產生 4.以上皆是

( )20.受報的次序何者錯誤:1.臨死業先於慣行業 2.已作業先於臨死業3.重業先於慣行業 4.以上皆是

( )21.阿羅漢的死心是:1.無因 2.一因 3.二因 4.三因

( )22.「死處」的位置:1.速行及結生之間 2.彼所緣及結生之間,3.有分及結生之間 4.以上皆是

( )23.業若未在被造的那一世受報,即變成無效,是:1.第1速行 2.第2~6速行 3.第7速行 4.以上皆非

( )24.分裂僧團的惡業是:1.臨死業 2.已作業 3.重業 4.惡意業

( )25.佛陀或阿羅漢在世的時侯:1.有不善果報心

2.沒有無記心 3.只有善果報心 4.以上皆是

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

1. 以智不相應的結生心投生,會產生什麼果報心?

2. 描述死亡與投生的過程。

3. 低劣的三因善業可以產生什麼結生心?

4. 怎麼知道自己是無因生,或者是二因、三因生?

5. 什麼眾生死後不產生結生心?

6. 列舉不能生起於心路過程的心。

7. 請描述阿那含果投生的情況?(課外題)

8. 死後是否有中陰身(antarā-bhava中有)?(課外題)

9. 阿羅漢的臨終速行心取何目標?(申論題)

10.如何判斷眾生是否命根斷?(申論題)

----------------------------------------------------------------------------------------

解答:1.( 3 ) 2.( 2 ) 3.( 1 ) 4.( 4 ) 5.( 1 ) 6.( 4 ) 7.( 2 ) 8.( 2 ) 9.(

2 ) 10.( 2 ) 11.( 3 ) 12.( 2 ) 13.( 4 )

14.( 1 ) 15.( 4 ) 16.( 2 ) 17.( 2 ) 18.( 2 ) 19.( 4 ) 20.( 2 ) 21.(

4 ) 22.( 4 ) 23.( 1 ) 24.( 3 ) 25.( 1 )